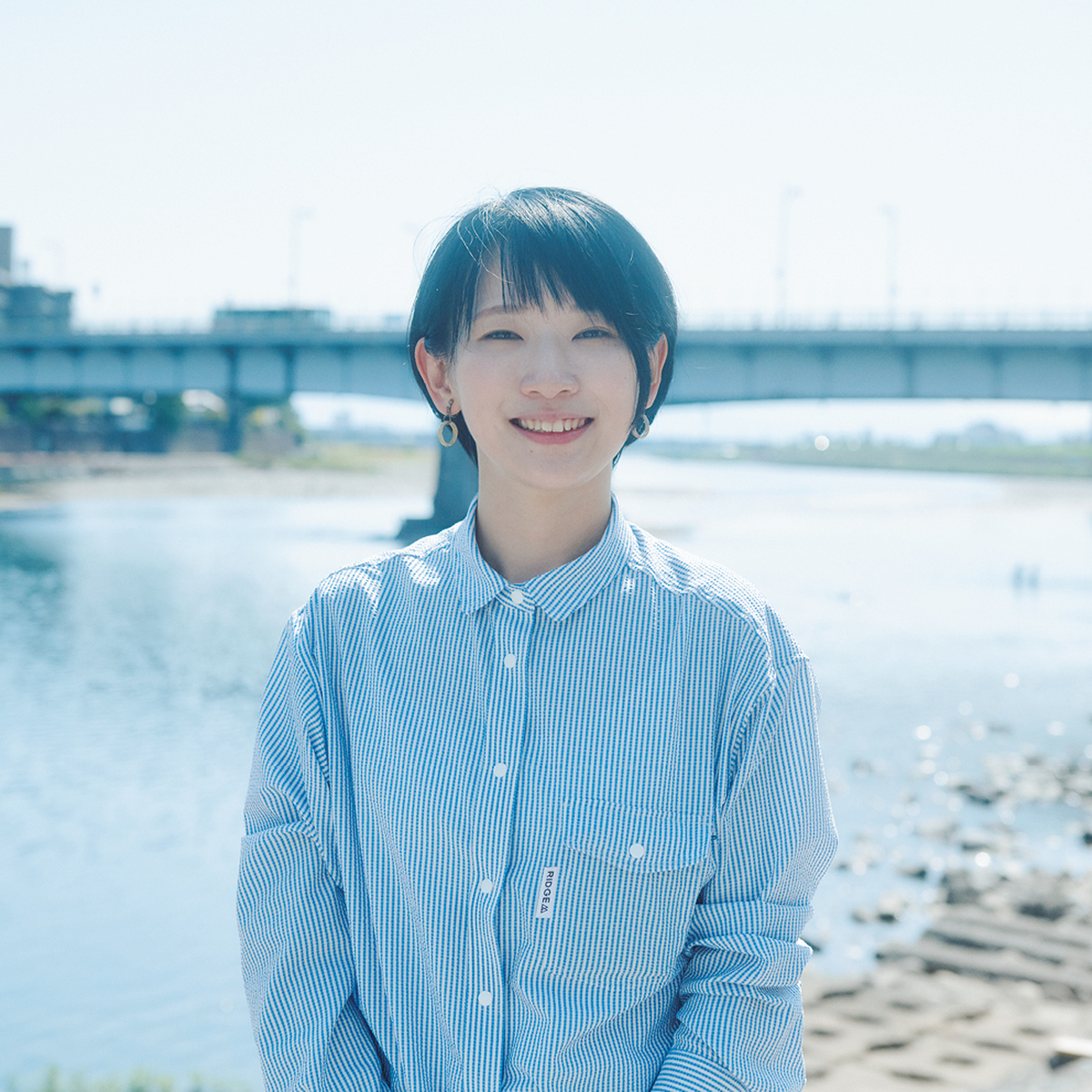

【佐賀】若くして4代目蔵元を目指す女性の一日に迫る。カフェのプロデュースも【前編】

MORE編集部

日本全国「It girlの履歴書」- 佐賀県鹿島市

日本各地で輝く女性を取材する連載の第1回。佐賀の銘酒『鍋島』で知られる『富久千代酒造』4代目として酒造りの伝統を守りつつ、日本酒の魅力を広く発信している彼女の生き方に迫ります。

4代目蔵元への道を邁進する飯盛日奈子さん

⚫︎ History ⚫︎

1999

佐賀県鹿島市生まれ。父・直喜さんは『富久千代酒造』の3代目蔵元

2011

『富久千代酒造』の「鍋島 大吟醸」がIWCで世界一の栄誉「チャンピオン・サケ」に輝く

2014

高校へ進学。生徒会に入り、文化祭での模擬店担当などを行う

2017

家業のために経営学を志し、東京の大学へ進学。学祭実行委員会メンバーとなる

2021

『富久千代酒造』入社。『富久千代酒造』直営店の酒蔵オーベルジュ『御宿 富久千代』オープン

2023

カフェ&レストラン『CAFE BREW』オープン。カフェの内装デザインを担当

2024

3月、「第13回鹿島酒蔵ツーリズム®2024」開催。5月、「全国新酒鑑評会」で金賞受賞(11回目)

#Work

朝5時半起床。大正末期から101年続く老舗の酒蔵で、世界的ブランドの日本酒を育てる一日を始める。

姉妹の長女なので家業は継ぐものだと思っていて、実はほかの道を考えたことがありませんでした。大学で経営学を学んだのもそのためです。お酒の技術は現場で父から学べますが、経営は学べないので。大学を出て家業についてから、地元の人に『よく継ごうと思ったね』と言われるようになって、その時初めて『ああ、違う道もあったんだ』と気づきました!(笑)。

本当は大学を卒業したらイギリスに留学するつもりでした。イギリスには日本酒の酒蔵もあるんですよ。いろいろ学べると思ったのですが、コロナ禍と重なり実現不可能に。『だったら即働くか!』と。

もし今後留学するにしても、お酒の知識や現場の知識を身につけてから行ったほうが絶対にいいと思いました。若いうちなら覚えが早い。あと、可愛がられますしね(笑)。

巨大な蒸し器から湯気が立ち上る。日本酒は米と水と麹(こうじ)と酵母を、“洗う”、“蒸す”、“混ぜる”、“発酵”。ほかにも細かな工程を経て造られる

酒造りの基本は“米の力を信じること”

『富久千代酒造』の『鍋島』といえば世界的に有名な酒ブランドで受賞歴も豊富だ。しかし、『鍋島』の誕生は日奈子さんが生まれる前年の1998年。幼い頃は、国内でもマイナーな存在だったそう。

当時、“佐賀に日本酒がある”というイメージは浸透していませんでした。『鍋島』は全然売れなかったそうです。私が小さい頃の父は蔵にこもりきり。お酒が全然売れないから母も別の仕事をしていて、私はおばあちゃん子でした。

蔵を守りつつ今やオーベルジュやカフェも展開する『富久千代酒造』。「『鍋島』をより洗練させたい」。ここまでの親の苦労を知っているからこそ、未来を担う彼女のまなざしは力強い。

日奈子さんが作業しているのはタンクの醪(もろみ)の櫂入(かいい)れ。「醪の発酵を手助けするためにかき混ぜます。櫂棒は長いし醪で重くなるので筋肉がつきます。無心でやるのがコツかな?(笑)」

お酒にははやりがある。でも、こだわりもある。だから、食事と一緒に楽しめるお酒を目指しています。

#Challenge

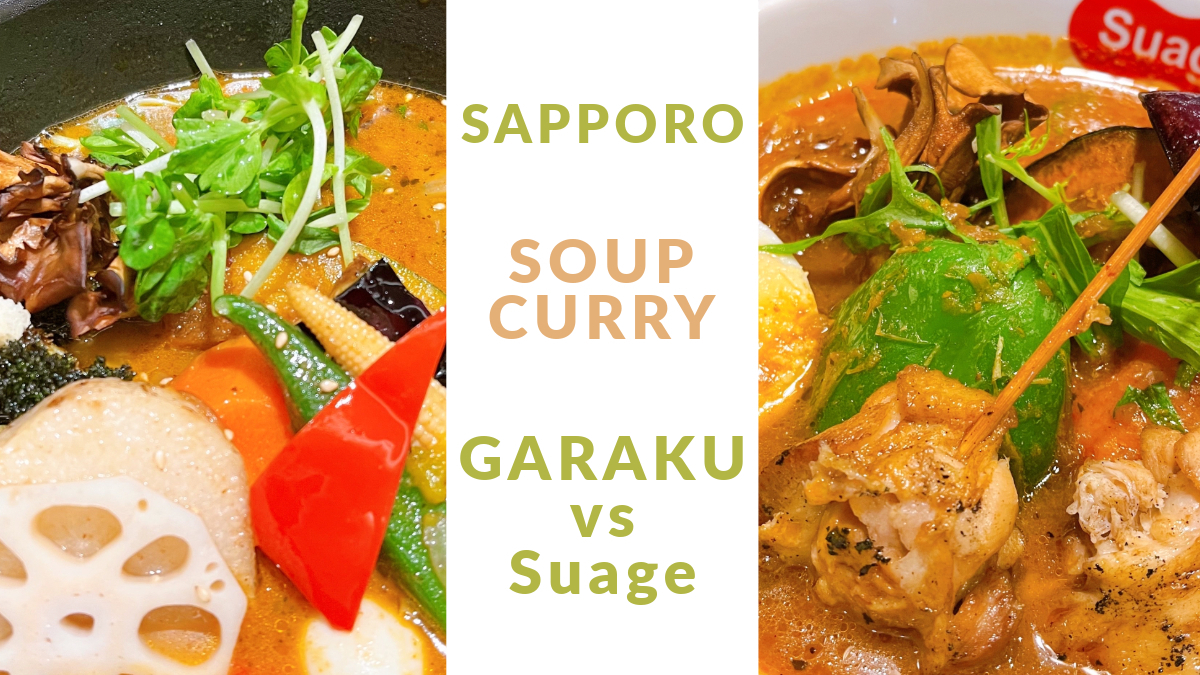

蔵元を目指しながらの新しい挑戦。2023年開業のカフェ&レストラン『CAFE BREW』をプロデュース。

鹿島に若い人がもっと来てほしい。佐賀県のいいところを知ってほしい。その思いでカフェも始めました。

佐賀の有田焼や唐津焼は高級なイメージがあると思いますが、実は手頃なものもあります。食や器を通して佐賀を知る機会を広げていただければと。日本酒も同様に、若い人に日本酒だけをすすめてもやはり響きづらい。そこで、カフェやオーベルジュでは、器とお酒と食事のマリアージュでおもてなしをしています。自分好みの組み合わせを発見することはおもしろいですよ。

『CAFE BREW』の温かみのある内装は日奈子さんが担当。カフェがある肥前浜宿の通称「酒蔵通り」は重要伝統的建造物群保存地区。ほかの重伝建地区にはない古民家再生をと、設計を『ondesign』の西田司氏、ロゴを『ホワイトマウンテニアリング』の相澤陽介氏に依頼した

佐賀の第一次産業の魅力をもっと多くの人に知らせたい。

Photo : Atsuko Kitaura Text : Kaoru Nakagawa ※MORE2024年夏号掲載

このメンバーの人気記事