【高知】土佐に移住し“白拍子”になった女性の素顔とは?「風景も人も、ここのすべてが大好き」【後編】

MORE編集部

日本全国「It girlの履歴書」- 高知県土佐郡土佐町

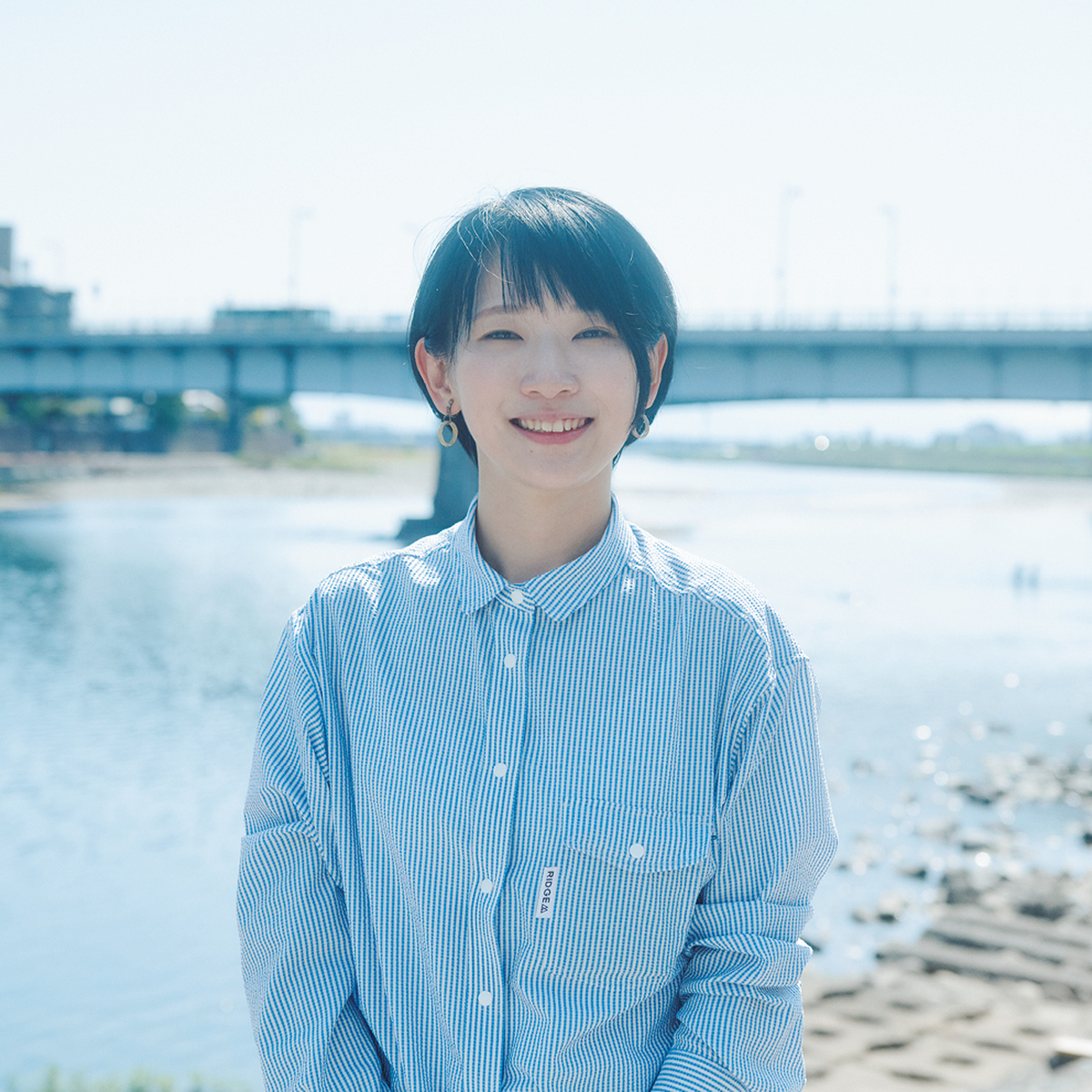

東京大学卒業後、大手ネット広告代理店に就職。しかし28歳の時に一念発起し、縁もゆかりもない高知県土佐郡土佐町に移住を決める。地域おこし協力隊として生活しながら、「『白拍子カッコいい!』と言ってもらえるようにがんばります」と語る彼女の生き方に迫る。【後編】をお届けします。

白拍子として歌舞を奉納する荒木映里奈さん

⚫︎ History ⚫︎

1995

三重県四日市市生まれ

2014

東京大学に入学

ストリートダンスに出合う

2017

上海留学

2019

大手ネット広告代理店に就職

桜井真樹子師に白拍子舞を師事

2023

高知県土佐郡土佐町に移住

各地の神社仏閣にて奉納活動を開始

#New chapter

縁もゆかりもない土地に移住。ワーケーションスペース『土佐町大屋敷』の管理人をしながらの暮らしとは。

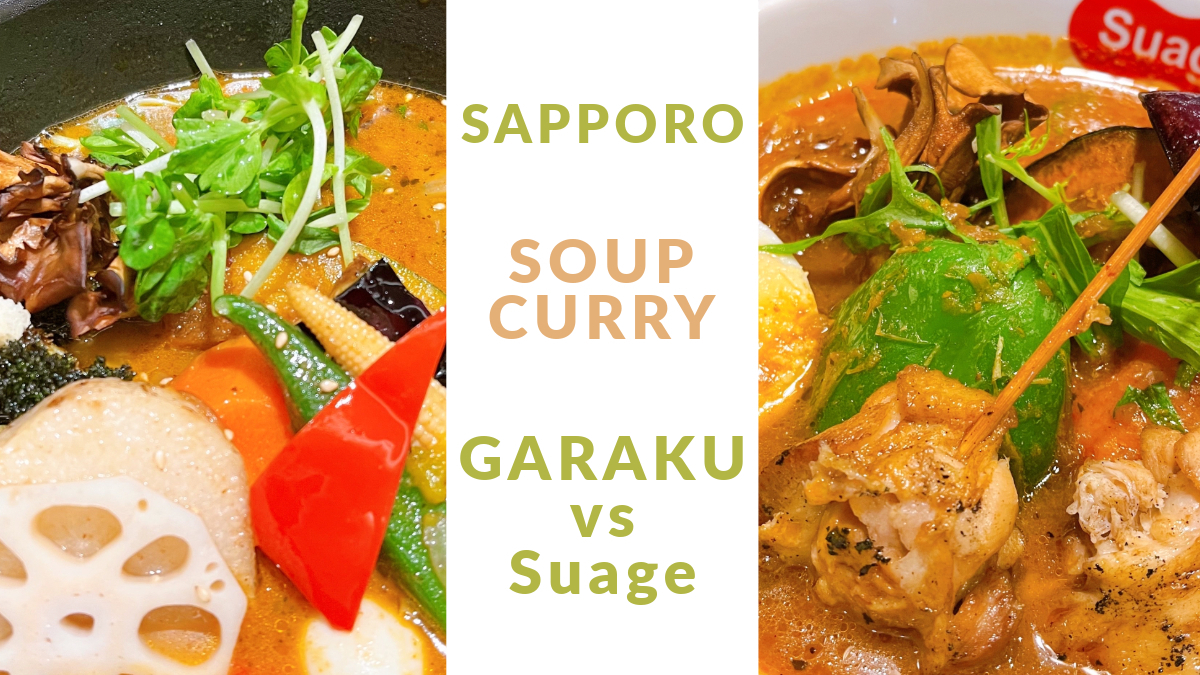

ワーケーションスペース『土佐町大屋敷』。「移住してきた時はまさに“あき家の古民家”で、掃除がとても大変でした」

「東京で生活していた時期に、行き詰まってしまい、自分がどのように生きたいのか、真剣に考えました。思い浮かんだのは、“広々とした日本家屋に住みたい”と“白拍子をやりたい”、このふたつでした。それで求人サイトを見ていたら、偶然にも希望どおりの募集があったんです。ここへの移住は、そんなふうにまったくの偶然でした」

近所の『若一王子宮』の宮司さん。手先が器用で、笑顔がチャーミング

「氏神さまの宮司さんもとても気さくな方。笑顔で、時に真剣に、貴重なお話をしてくれます」

『土佐町大屋敷』の保持と管理。白拍子の鍛錬にもなる山登りや八極拳。さらには、『土佐町大屋敷』のあき地の開墾や農作業。会社勤めをしていた時とはまったく違う生活だ。

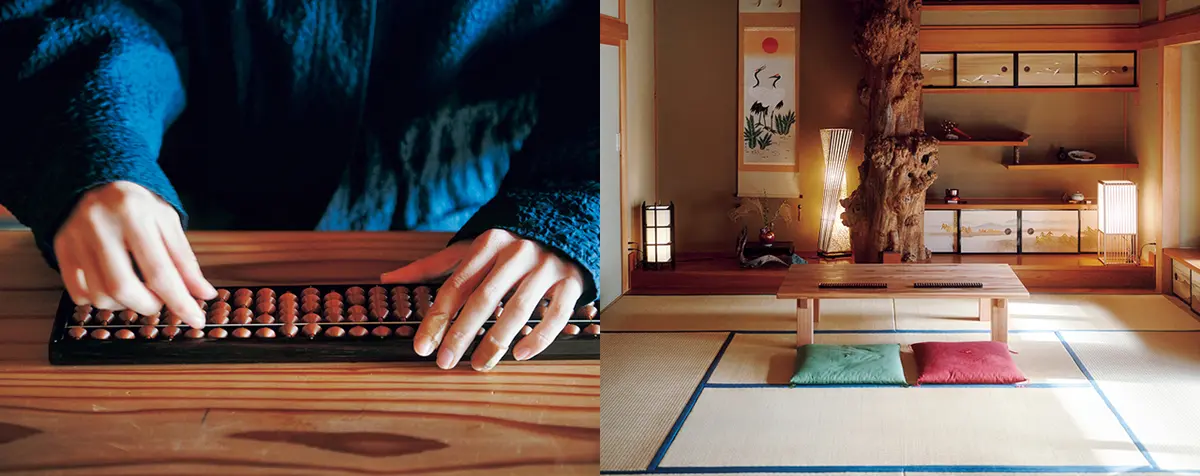

「ご近所さんが、作物のおすそわけをしょっちゅうくださったり、うちの犬の散歩を喜んでやってくださったり。私が何か困っていないかと、なかば押しかける勢いで様子を見にきてくれて(笑)。親切で面倒見のいい方たちのおかげで楽しいです。最近はそろばんやダンスの教室を通じて子供たちと触れ合う機会もできました」

ミーティングなどにも使えるワーケーションルーム

(左)荒木さんは珠算4段 (右)大広間。「大屋敷をワーケーションスペースとして利用する人は週に10人くらいです。月2回はイベント会場にも。私が教えているそろばん教室も、この大広間で行っています。土佐町には、“自分の持つスキルをシェアできる環境がある”と思います。たとえば、あき地の草を刈って開墾してくれたり、梅の漬け方を教えてくれたり!」

#Be myself

水と木が豊かな高知の自然と、明るくオープンな県民性に包まれ、彼女に起こった変化。

土佐町には“四国の水がめ”である「早明浦(さめうら)ダム」がある。さめうら湖は竜の形をしているとか

「昔からの知人には、“すごく穏やかになった”と言われました。中学・高校時代の同級生には“人間になったね”と言われました」

SNSの動画広告などを手がけていた会社員時代。仕事は評価されたけれど、テレワークの孤独な毎日にいや気がさすように……。そんなモヤモヤを振り払うようにダンスと武道の教室にそれぞれ週3〜4で通った。

「狭いワンルームに閉じこもって仕事をする毎日に対し、『私は何をしているんだろう』と感じていました。でも、今は違います。『大屋敷』の管理人をしながら、白拍子やそろばん、ダンスなどでさまざまな人と関わりあいながら、すべての出会いがつながって広がっていく。未知の土地に移住しましたが、孤独ではないんです」

風景も人も、ここのすべてが大好きです

『若一王子宮』の参道。「神社仏閣で舞を奉納する機会が増えてきました。いつか源氏ゆかりの『鶴岡八幡宮』で舞を奉納することが目標です」

地元の人たちと交流しながら整えた新しい暮らし。ここでの変化は舞にも表れた。

「自分は元来、理想を叶えるためにとことんがんばるタイプでした。でも移住後のある日、舞の練習で無理をして体を壊してしまいました。以来、ほどほどを意識して練習するように。すると、イベントを観た方から『すごく感動しました』とか『歌舞が心に素直に入ってきました』と言われて、ハッとしました。がむしゃらに精進するより、今の自分にできることを素直にやることで、むしろ理想とする舞の表現に近づくのか、と」

「秋田犬で名前は遮那王(しゃなおう)。人懐っこいので『大屋敷』を訪れる人が増えました」

四国最大の河川・吉野川の支流・汗見(あせみ)川の風景

「今の自分にできることに気づいたり、ささいなことにも感銘を受けるように」

高知での等身大の暮らしは、荒木さんを白拍子、そして人間として、成長させているようだ。

Photo : Atsuko Kitaura Text : Kaoru Nakagawa ※MORE2025年春号掲載

このメンバーの人気記事